揭阳位于潮汕平原腹地,依山面海,有三江流经,资源丰富,特色美食众多。

揭阳美食源远流长。早在新石器时期,先民们已使用陶食器烹饪。自秦至宋,由于揭阳的地理位置及安定的生活环境,历代移民在此生息,他们带来中原的礼仪、饮食文化与烹饪技术,融合了本土越人“饮食粗放、民尚杂食”的饮食习惯,经过世代传承与创新,形成了独具特色的揭阳饮食文化。

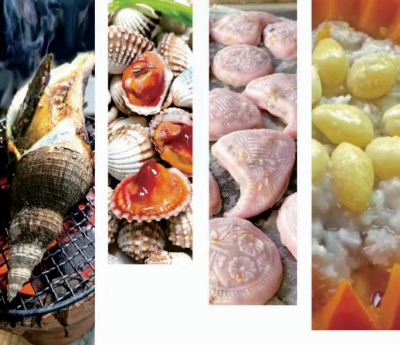

炭烧响螺、血蚶、红桃粿、金瓜芋泥

尚鲜 沿袭史前食法

揭阳出土的新石器时期陶食器,显示先民们已经使用陶器开始初期烹饪——煮与蒸,开启了揭阳美食崇尚“鲜美”的序章。

原始技法烹美味

《古史考》记载:“古者茹毛饮血,燧人氏钻火,始裹肉而燔之,曰炮。”“炮”,即是把肉类用泥巴裹起来烧烤。揭阳的“炭烧响螺”“窑鸡”“窑番薯”等美食,就是这一技艺的延续。

在揭阳,响螺最佳的食用方法是明炉炭烧。先将带壳的响螺架放在红泥风炉上用炭火烧,让响螺吐尽黏液、去除异味,称为洗螺。接着往螺口倒入由火腿末、绍酒、生抽、上汤、香料等调制而成的酱汁,先武火后文火,期间要不断转动、添加酱汁,直烤至酱汁收干,才将收缩离壳的螺肉取出,切片摆盘。如此烹制的响螺,味道鲜美香醇,口感香糯、爽滑。

鲜食开启初烹饪

揭阳依山面海,新鲜食材资源丰富,先民们就地取材,生吃或使用陶器简单的水煮、清蒸。这种粗放的饮食方式,从一开始的果腹,发展到极致的“嗜鲜”口味,早已存在揭阳人“饮食基因”里。

《清稗类钞》曾记述:“粤人嗜淡食……好啖生物,不求火候之深也。”揭阳人喜欢把近海捕捞的小海鲜,趁着新鲜直接生吃,或是开水烫一下断生食用,“一沸而起,甘鲜脆美”,如虾生、氽血蚶等,还有倍受食客欢迎的“杂鱼汤”,便是古时渔民出海捕鱼,将刚刚捕获的各种小杂鱼用水煮熟后充饥的食物。

在日常生活中,揭阳人讲究食材新鲜,往往将食材在沸水里一焯即吃,如白灼溪虾等,或是将各种肉类切成薄薄的肉片焯汤,如焯猪肉汤、牛肉火锅等。还有各种生炊河鲜、海鲜,如生炊膏蟹、生炊东升斑、清蒸粉丝带子、蒜茸扇贝等。越是简单的烹饪技艺,越是考验食材的新鲜度及烹饪者对火候的控制技巧。在揭阳,吃的就是这一口“鲜甜”。

牛肉火锅

清淡 源自先秦食俗

不少先秦时期的饮食习惯、食材选用、烹饪方式,至今仍存在揭阳人的日常生活中。

调味蕴含“和”之道

春秋末期齐国政治家晏婴提出的“调和”学说:“和如羹焉。水、火、醯、醢、盐、梅,以烹鱼肉。”意思是说鱼味鲜美却有腥气,不加盐则其鲜难以显现,加盐叫“济其不及”,加醢、梅便可去除其腥,叫“以泄其过”。调味、菜肴搭配要适度,这便是美食最高境界——和。

揭阳历来有制醢、制酱的传统,如“普宁豆酱”“揭阳酱油”,还有源于“菹醢”做法,即用盐来腌制芥菜、青梅、乌榄,钱螺醢、厚弥醢、涂虾醢、鱼露(也称醢汁)等特色食物。在揭阳众多美食中,“酸梅蒸鳗鱼”是烹制乌耳鳗的传统菜品,无论是节庆宴会,还是日常餐桌,都能看到它的身影。其做法便是原原本本沿用“调和”做法:先将鳗鱼切成腹部皮肉相连的小段,放入盘中,加入酸梅酱涂抹均匀,上锅蒸制而成,成品口感肥腴、酸爽咸香且不油腻。揭阳此类做法的美食还有梅汁鲫鱼汤、梅汁鲦鱼等。

古早美食尚存留

记载于《周礼·天宫》“珍用八物”的周八珍,其中被认为失传的“捣珍”,其做法是用牛、羊、麋鹿、鹿、獐等的里脊肉,经反复捶打,除去肉中的筋腱,捣成肉泥,用水氽熟而食。在揭阳,人们日常食用的牛肉丸、猪肉丸、鱼丸、墨斗丸等丸类,就一直沿用这种方法制作。

而“熬珍”的做法则是将牛肉或者鹿肉、麋肉、獐肉经过捶打,除去皮膜,摊在苇荻篾上,再撒上姜、桂和盐面,以小火慢慢烘干而成。这也跟揭阳的传统美食——猪肉脯的做法差不多,只是揭阳的肉脯将调味料更改为糖、盐、酱与酒,并加入芝麻烘干烤制。此外,还有用“糁”的做法来制作蚝烙、鼠瓜烙等美食。

中国史载最早的点心是《礼记·内则》中的 “糗饵粉餈”,即是把粳米或糯米蒸熟,捣成“餈”(糍粑),再把炒米或炒麦捣成“糗饵”(颗粒状),然后和“粉”(豆粉)一起拌“餈”食用。揭阳传统小吃“胶罗糍”的材料和做法与记载的基本一致,“胶罗糍”是用糯米蒸煮熟捣制,加上花生颗粒、芝麻、白糖粉拌制而成。而《礼记·内则》记载的“滫溲”的材料和做法与揭阳的炒糕粿类似,《楚辞·招魂》中的“粔籹蜜饵”与揭阳小吃咸香饼的做法非常接近,还有南北朝时寒食节的食品鼠曲粿、肉皮冻等,至今依然是揭阳家喻户晓的传统美食。

天下食材皆入馔

古揭阳土著越人饮食粗放、民尚杂食,鸟兽蛇虫皆可入馔。西汉《淮南子·精神》载:“越人得蚺蛇以为上肴。”蜂蛹、猫、鹧鸪等都曾被揭阳人视作珍肴佳味。周代王室和贵族喜欢的珍馐“范”与“蜩”(蜂蛹与蝉),揭阳仍有保留。汉代桓宽《盐铁论·散不足》记录的民间摆酒例菜“胹鳖脍鲤,麑卵鹑鷃橙枸,鲐鳢醢醯,众物杂味”,也可在如今揭阳人的家常菜中找到,如焖炖甲鱼、炸鹌鹑、焖河豚、乌鱼饭,搭配桔油、豆酱、鱼露、蒜泥醋、梅汁等蘸料。这些美食,或原汁原味,或因材制变,在揭阳这片土地上流传至今。

本味烹饪源祭祀

初一、十五、逢年过节时的敬天祭祖活动,是揭阳人生活中重要的组成部分,与各种祭祀对应的便是各种庆典、宴会。

按照周礼,祭祀或重大宴会时,应用本味烹饪食物以示庄重,《史记·礼书》:“大飨上玄尊,俎上腥鱼,先大羹,贵食饮之本也。”“大羹”即“太羹”,指不加五味的肉羹。这种遵循“大羹不和”的烹饪之道,在唐代韩愈被贬为潮州刺史受到盛情宴请后所作的《初南食贻元十八协律》中可见一斑。

初南食贻元十八协律

鲎实如惠文,骨眼相负行。

蠔相黏为山,百十各自生。

蒲鱼尾如蛇,口眼不相营。

蛤即是虾蟆,同实浪异名。

章举马甲柱,斗以怪自呈。

其余数十种,莫不可叹惊。

我来御魑魅,自宜味南烹。

调以咸与酸,芼以椒与橙。

腥臊始发越,咀吞面汗骍。

惟蛇旧所识,实惮口眼狞。

开笼听其去,郁屈尚不平。

卖尔非我罪,不屠岂非情。

不祈灵珠报,幸无嫌怨并。

聊歌以记之,又以告同行。

诗中记录了“鲎、蚝、蒲鱼、虾蟆、章鱼、扇贝”等海鲜,还有“椒(胡椒粉)、橙(桔油)”等调味品。以当时的捕捞条件和生产水平,汇集诗文提到的百十种生猛海鲜和野味并不是件很容易的事情,里面提及的胡椒直至宋代还是非常珍贵的调料。可见高规格的宴会,也以本味烹饪食物以示庄重。虽然从诗中可见这一餐不合韩愈的口味,但也真实展示了庄重的待客之道与食材的多样性及蘸料的丰富性。

至今,在揭阳人的祭祀与宴会上,最重要的菜品一般是以白煠、白灼、清蒸、清炖的形式出现,与之搭配则是各种各样的调味蘸料。正是遵循祭祀时“烹调之道,大羹不和也”的原则,才使追求本味、清淡朴实,成为揭阳菜恒久不变的烹调基调。

揭阳市榕城区新河社区“摆丁酒”祭品

精细 传承宋人食意

宋代是我国饮食史上的一个昌盛时期,随着中原士民陆续南移,更为精致的烹饪技法与美食文化传入揭阳。宋代大部分美食与宴席文化在揭阳人现在的餐桌上都可以找到。

食尚甚得宋人意

宋代是士大夫数量猛增和士大夫意识转变的时代,他们关注自己内心世界的谐调,饮食观也趋向于清淡、养生,这恰恰与揭阳地区的生活节奏和饮食习惯相契合。宋时,潮州知州彭延年晚年致仕,隐居于揭阳梅云浦口村,“苏肥真水宝,鲦滑是泥精。午困虾堪脍,朝醒蚬可羹。”描绘了他的田园生活。在他的诗中有肥美的榕江鱼、滑溜的鲦鱼、鲜活的溪虾、美味的河蚬。这些水产一直都是揭阳人日常餐桌上的菜肴,如香煎刺鱼、椒盐鲦鱼、白灼溪虾、腌咸蚬、金不换炒蚬等等。

揭阳先贤吴复古与苏东坡交好,在他们的交往过程中,吴复古与其子都曾在家乡给苏东坡寄去建茗、沙鱼、赤鲤、酒、面、海物、荔枝等,这些都是当时宋代上流社会流行的食材,其中的面应是揭阳本地特产“咸面线”,至今仍是迎亲贺寿的必备佳品。

一样白粥煮山海

吴复古曾向苏东坡推介了一些烹饪方法,这里面都蕴含着揭阳传统的养生之道。如他们曾在惠州一起吃芋,吴复古介绍了与惠人不同的煨芋之法,即芋要去皮,湿纸包后煨之火,热啖之,松而腻,能益气充饥,使人食之免瘴。苏东坡夜坐饥甚,他劝其食白粥、食芡实,他认为食白粥,能推陈致新,利膈养胃。而芡实无五味,腴而不腻,细嚼之使人淡食而徐饱,当有大益。

现今,吴复古推介的芋头、芡实是百姓餐桌的家常菜,而白粥(糜)则是绝大部分揭阳人早餐、夜宵的首选。

宋人流行食粥,各色粥品名目超过300种。蛤蜊在宋代是非常珍贵的食材,当年杨万里途经揭阳,据说有人送他100枚蛤蜊,被他十分奢侈地煮一锅粥吃了之后,还作《食蛤蜊米脯羹》一诗:“倾来百颗恰盈奁,剥作杯羹未属厌。莫遣下盐伤正味,不曾著蜜若为甜。雪揩玉质全身莹,金缘冰钿半缕纤。更浙香粳轻糁却,发挥风韵十分添。”其中“莫遣下盐伤正味,不曾著蜜若为甜。”描述了海鲜粥的“鲜甜”本味。现今的潮汕砂锅粥,便是在白粥的基础上,添加各种山珍海味,烹饪成为春菜排骨粥、鳝鱼粥、生鱼粥等等。

宋时茶饭存坊间

《东京梦华录·饮食果子》中写道:“所谓茶饭者,乃百味羹、新法鹌子羹……莲花鸭签、酒炙肚胘、羊头签、鹅鸭签、鸡签、炒兔、葱泼兔、金丝肚羹、石肚羹、假炙獐、煎鹌子、生炒肺、炒蛤蜊、炒蟹、洗手蟹之类。”其中提及的各种“签菜”,做法是用羊、猪网油或羊、猪肠子等包起各种切碎的馅料,如羊头肉、鸡鹅鸭肉、蟹、蔬菜等,卷成小卷,蒸熟或是油炸。揭阳的腊肠、猪肠胀糯米、粿肉、鱼卷、八珍卷、卷煎、芋卷、菜头卷(萝卜)等便是沿用这个做法。而“洗手蟹”的做法也跟现今揭阳生腌海鲜的做法很接近。

为庆祝孩子成年准备的花园桌。整鸡寓意“出人头地”,龙虾是“望子成龙”,猪肚是“有容乃大”,蒸鱼是“年年有余”,糕烧甜薯芋是“金玉满堂”,双丸汤是“圆圆满满”

宋宴食俗亦传承

南宋时期,菜肴更为精细,一场高规格的宴会,通常遵循一套固定的程序,从宋末元初人周密著《武林旧事》收录的张俊宴请宋高宗的菜单可见一斑。这些食桌礼仪、菜品及上菜流程等在揭阳也可觅见踪迹。

首先要有看菜、看果、雕花等,这指陈列在餐桌或者餐盘供装饰陈设的菜肴,如捆成小束的肉,枣塔,由香橼、石榴等水果堆叠的高盘等,用于看而非食用,主要是营造视觉上的丰盛感。雕花则是盘菜的装饰。用粿品与水果制作的看菜与看果现今仍存在揭阳的祭桌上,用萝卜等果蔬雕刻而成的雕花盘菜在揭阳的餐桌也时而可见。

其次,要有果子(餐前小菜),如一些蜜煎(蜜饯)、坚果、凉果、水果和肉干等。当下,揭阳的餐桌也会出现这类小菜,如蜜豆(花生或黄豆)、菜脯粒(萝卜)、炸鱼干、粿肉、菜头丸、腰果仁、凉拌海带丝等。水果则改为餐后上桌。

最后,是“美酒加下酒菜”,每喝一盏酒就上两道菜。张俊宴请宋高宗这一餐可谓奢豪,共计正菜30道,具体如下:

第一盏 花炊鹌子、荔枝白腰子

第二盏 奶房签、三脆羹

第三盏 羊舌签、萌芽肚胘

第四盏 肫掌签、鹌子羹

第五盏 肚胘脍、鸳鸯炸肚

第六盏 沙鱼脍、炒沙鱼衬汤

第七盏 鳝鱼炒鲎、鹅肫掌汤齑

第八盏 螃蟹酿橙、奶房玉蕊羹

第九盏 鲜虾蹄子脍、南炒鳝

第十盏 洗手蟹、鯚鱼(鳜鱼)假蛤蜊

第十一盏 五珍脍、螃蟹清羹

第十二盏 鹌子水晶脍、猪肚假江珧

第十三盏 虾橙脍、虾鱼汤齑

第十四盏 水母脍、二色茧儿羹

第十五盏 蛤蜊生、血粉羹

正菜之外还有“厨劝酒”(厨师推荐菜)10道:如江珧炸肚、姜醋生螺等。从这份菜单可以发现,南宋的菜肴烹饪方法与现代基本相同,沙鱼、鳝鱼、鲎等食材,如今在揭阳的餐桌上都可见到。

综上所述,早在新石器时期,揭阳先民已开启揭阳美食崇尚“鲜美”的序章。唐宋之前,揭阳保留不少先秦食俗,并因民间祭祀活动而形成以“本味”烹饪食物的特色。随着南宋中原士民南移,宋代士族的宴会礼仪、宫廷和民间美食等,在揭阳传承创新,促使揭阳美食更为精细、更具仪式感。此后,随着揭阳地区与国内外交流越发频繁,美食的特色受到影响,形成了今天以取材鲜美、制作精细、崇尚清淡、以本味烹饪食物为特色的美食文化,为潮汕美食文化增添了色彩。

参考资料:

1.揭阳市文化广电新闻出版局、揭阳市博物馆主编、陈章旭撰稿:《揭阳历史概要》,内部资料2016年编印。

2.向春阶编著:《食文化》,中国经济出版社1995年版。

3.王学泰著:《华夏饮食文化》,中华书局1993年版。

4.林乃燊著:《中国饮食文化》,上海人民出版社1989年版。

5.《周礼·天宫》“珍用八物”的周八珍,这8种菜肴分别是淳熬、淳母、炮豚、炮牂、捣珍、渍珍、熬珍和肝膋。

6.《礼记·内则》里记录“糁”的做法:“取牛、羊之肉,三如一,小切之。与稻米二、肉一,合以为饵,煎之。”

7. 李开周著:《食在宋朝:舌尖上的大宋》,四川文艺出版社2019年版。

8.(宋)苏轼:《问养生帖》《答吴子野四首》《与吴秀才》《记惠州土芋》。

9.(宋)孟元老:《东京梦华录·饮食果子》,描述北宋京城食肆丰富繁多的菜品。

10.《事文类聚·介虫·蟹》:“北人以蟹生析之,调以盐梅芼橙椒,盥手毕即可食,目为洗手蟹。”

11.(宋)司膳食内人:《玉食批》。

作者:林佳燕

作者单位:揭阳日报社

制作单位:广东省人民政府地方志办公室