在东莞市石排镇

有一座

拥有近800年历史的岭南古村

这里生态环境优越

古建筑林立

耕读兴商,重教兴学

传承着古老的民俗活动

演绎着历久不衰的岭南古韵

一起走进塘尾村

见证古村新传奇

古村盛事 康王出巡(摄影:黄剑)

莲溪古韵 一方福地

塘尾村,古称莲溪,地处水乡地带。古村落坐落于地势缓坡之上,依坡而立,滨水而居。远方是万顷田畴,无边碧野,河涌映带,远山陪衬,景色宜人。南宋末年,李氏六世祖栋菴正是因“爱莲溪山水之胜”而迁居此地。

村前东南有一宽阔池塘,村民在塘内种莲藕,故称作莲塘。清康乾年间,村民以莲溪村位于莲塘之尾,改村名为塘尾。至清末,莲塘仍长约千米,宽近百米,呈弯月状绕塘尾村半周。

塘尾莲塘(来源:东莞市人民政府地方志办公室)

莲塘一直是附近村民赏莲花、采莲蓬、摘菱角、捉鱼虾的去处。当地曾流行一首儿歌《莲塘歌》:“莲塘深,莲塘浅,莲塘日日来相见。相见来,莲花开。采莲姊姊摇船到,采个莲蓬送小孩。”唱出了塘尾村民对莲塘的深厚情怀。

2024年底,塘尾村域面积0.86平方公里,总人口11293人,其中户籍人口1168人,常住人口近10125人。

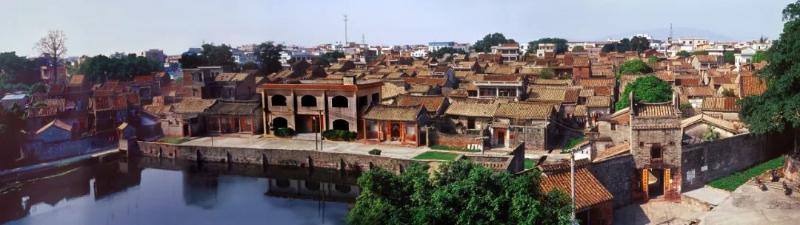

塘尾古村随影(来源:东莞市人民政府地方志办公室)

古村古建 誉享岭南

明成化年间,李氏族人开始建祠堂、修族谱。清康乾年间,是塘尾村落不断扩建并初步定型的时期,莲溪人大量建造新居、祠堂、书房。

鸦片战争以后,塘尾人纷纷出外经商、打工,一时“兴儒学贾”,闯荡香江成为风气。富裕的塘尾人用辛勤所得建设自己的家园,翻修居屋、建书房、修祠堂、筑道路以及大量捐资助学。至清末,塘尾村古建筑群建设臻至完善。

塘尾古村落(来源:东莞市人民政府地方志办公室)

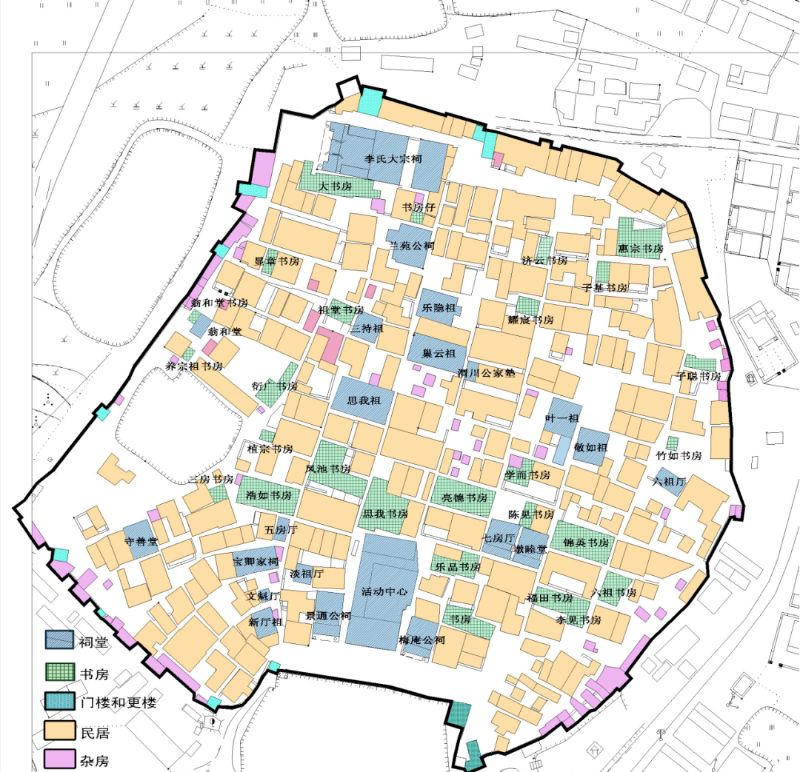

塘尾村古建筑群坐北朝南,占地面积约4万平方米,由围墙、谯楼、里巷、祠堂、书室、民居、古井、池塘、古榕树等组成,布局保存完整、和谐紧凑,巷道七纵四横,以村口水塘为中心,呈井字形网状格局,既井然有序又错落有致。并保留有大量精美石雕、木雕、灰塑等建筑构件,具有较高的历史文化和艺术价值。

塘尾村建筑(摄影:王志荣)

民居以宗(公)祠、书室(厅)为核心形成组团式布局,多为明清时期所建。其中最具代表性的有李氏宗祠、梅菴公祠、景通公祠等21座祠堂。

环绕村落一周的围墙总长860米,红砂岩墙基,青砖墙体,上有瞭望孔108个,围墙附设17座谯楼,加上4座围门和村中独立的谯楼计28座。这些围墙、围门和谯楼共同构成了完整的防御体系,如同一座防守严密的城堡。

塘尾古村落平面示意图析(来源:东莞市人民政府地方志办公室)

塘尾古民居在建筑结构上,多采用三间两廊金字屋和三间一边廊明字屋布局,利于通风散湿。在建筑用材上,广泛采用红砂岩石和青砖,路面多为红砂岩石或麻石条铺砌,门、窗框和墙基多用红砂岩石建造,配以豆青色水磨青砖墙,形成独特的建筑色泽搭配。在装饰上,采用了大量岭南地区的瓜果等装饰题材,具有鲜明的广府文化特色。随村内巷道敷设的明渠暗道,构成完整的交通、排水系统。

塘尾明清古建筑群于2002年被广东省人民政府公布为第四批广东省文物保护单位。2006年,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2007年,塘尾村被建设部和国家文物局联合公布为第三批中国历史文化名村。2016年,塘尾明清古建筑群被评为国家AAAA级旅游景区。

塘尾村古建筑群东门(来源:石排镇文化中心)

重耕兴商 开放先行

自古以来,塘尾村人既有重农耕的传统,也有兴商业的精神。

塘尾村地处东江下游,因地势低洼,农田容易受水灾,每逢下雨便成泽国,田地颗粒无收,村民长年与水争田。清末,经商致富的村民李凤池捐出钱、粮,发动村民筑起一圈防护性围堤,在堤外挖排水与灌溉互用的围沟,将常年易淹、易涝的低洼之地变为年年丰收的良田。

早在元代,石排一带已经是东莞的商业发达之地。当时,东莞县燕岭大路成为车马行走、商贾往来的交通要道,部分塘尾人由此开莞邑之先,走出农耕,闯入商海,赚取第一桶金。他们利用莞邑四大古号之一宝潭古圩进行农产品和各种生活用品交易,在吉仔古号开设染布工场等。还有许多塘尾人到广州、石龙做工、经商、创业。明成化年间,塘尾村人李质如往来于广州及外省经营糖、莞香等农副产品获利,一度成为东莞区内的五富之一。

香港未建埠时,已有塘尾人到香港谋生。香港建埠后,塘尾有100多人在此经商。他们经营的企业商铺多带“隆”字,因此曾有“二十八条龙(隆)”之说。另外,还有不少塘尾人到广州甚至远涉重洋到异国他乡发展。

塘尾古村落东门(来源:东莞市人民政府地方志办公室)

二十世纪五六十年代,塘尾村民开展大规模的农田改造和水利建设,推广农业新品种、新技术,促使塘尾村农业生产有了较大幅度提高,村民生活条件逐步改善。

改革开放后,塘尾村积极开展招商引资,并引来石排第一家“三来一补”企业——方舟木器厂。从此,塘尾村掀起招商引资、兴办来料加工企业的高潮。80年代又相继建成3个工业区。至1990年,共引进来料加工企业和“三资”企业72个。现如今,塘尾村拥有1家倍增企业,10家规上企业和250家各类企业。2024年村级总资产35171万元,总收入1495万元,纯收入1050万元,经济实力稳步提升。

2025年,塘尾村围绕“中国潮玩之都・漫博中心”的发展定位,积极承接漫博会辐射带动,成功激活项目价值的核心引擎,更实现了工业发展与文旅资源的有机融合、协同共进,让产业发展与当地特色文旅资源相互赋能。

崇文尚武 源远流长

自建村以来,塘尾村学风兴盛,自明至清,塘尾村先后建有书房30间,家塾3间。至2017年存有19间书房,其布局、装饰均有不同,以大书房、乐平书房、惠宗书房、宝卿家塾、渭川公家塾最为典型。

清末,塘尾村民于李氏宗祠开办新式学堂,清光绪三十年(1904)改为县立第十六国民小学,是石排区域第一所也是唯一一所县立小学。

塘尾村乐平书房(来源:石排镇文化中心)

塘尾村李氏族人自古以来就重耕助读,有捐助、奖掖读书的族规。民国时期,塘尾村仍循旧例,对考取中学或大学而家庭有困难的学子给予一定奖励,其经费来源主要由公尝田收取的租金支拨。改革开放后,塘尾人秉承“尊师重教,重教兴学,扶贫助学”传统,开展各种形式的奖学、助学活动。

特色民俗 独树一帜

“康王宝诞”是塘尾村为纪念北宋抗辽名将康保裔的生日而举行的包括纪念、祝寿、祈祷和酬神等内容的盛大的民俗活动,被誉为岭南地区明清民俗的“活化石”。

康王出门(摄影:梁家合)

每年农历七月初一至初七是“康王宝诞”举行的日子,活动程序包括:初一解秽、出位、沐浴、更衣、康王巡游;初二至初六供奉拜祭,并举办粤剧表演等一系列文化活动;初七赞寿、康王出巡、答地头、安座以及千人宴和“神灯”竞投等。

2007年11月,“康王宝诞”活动被列入广东省非物质文化遗产名录。

美丽乡村 绽放异彩

2002年,塘尾村开始对古村落进行系统保护和规划,制定《古村落保护管理措施》。

2003年,石排镇委、镇政府委托华南理工大学建筑设计研究院制订《东莞市石排镇塘古村围外古树尾明清古建筑群保护规划方案》,分期分批对古建筑群中的重点建筑进行修缮保护,并对塘尾古建筑群的环境整治、旅游开发做出科学规划。

李惠宗右侧书房天井照壁(来源:石排镇文化中心)

2010年,塘尾村旅游规划纳入市级旅游服务平台,打造塘尾古建文化旅游业。同时,石排镇结合塘尾村“美丽幸福村居”建设,加大工程项目补贴力度。至2018年,先后投资4000余万元对塘尾古村落开展修复和保护,并配套建设停车场、公共厕所、文化广场、公园、休闲路径等服务设施,种植岭南花木,进行绿化美化。

塘尾村在深入挖掘塘尾古村落历史文化要素基础上,将古村的人文历史故事通过景观构筑物、文化长廊景观墙体的形式进行带状展示,不仅使整体景观得到优化,为美丽幸福村居加分,更还原了塘尾古色古香的历史人文风貌。

近年来,塘尾村结合“党建双标工程”,以荟聚人文艺术英才、促进乡村文化振兴为宗旨,创办“塘尾艺术家联盟”,引进了广东省工艺美术大师、中国书法家协会会员王欢来等10多位艺术名家,开设工作室,设计开发了书画、陶瓷、影像等一系列“塘尾印象”文创项目,活化古村内涵,传承艺术文脉。塘尾村《创建“塘尾艺术家联盟”,聚人才促乡村振兴》入选“莞爱人才”最佳案例。

塘尾牌坊广场(来源:石排镇塘尾村)

如今,随着对古村围的规划修复以及石排镇红石文化的旅游开发,塘尾村的知名度大大提升。如今的塘尾村以独特的古韵风貌和丰富多彩的民俗,向人们展示着岭南古村的风姿。

制作单位:广东省人民政府地方志办公室、东莞市人民政府地方志办公室、石排镇党政办公室